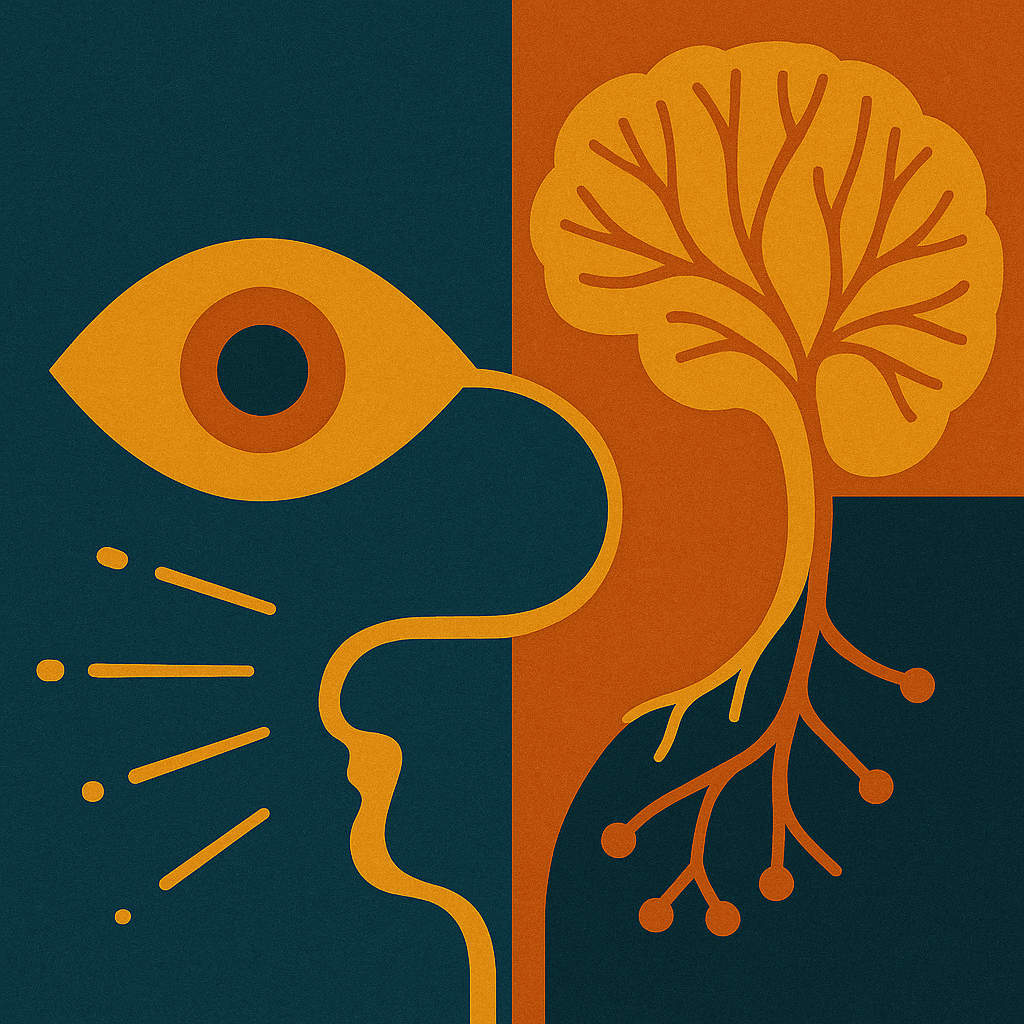

El ojo no ve: solo captura energía.

Lo que ingresa al ojo es energía lumínica. Lo que estimula a los fotorreceptores son paquetes discretos de energía que activan una cascada de reacciones electroquímicas, las cuales desencadenan potenciales de acción que se dirigen, en cadena, hacia el cerebro. Esos paquetes de energía son los conocidos fotones, el componente fundamental de la luz.

Lo que llega al ojo no es la imagen del mundo, sino distribuciones de energía en el espacio y en el tiempo. Le corresponde al cerebro determinar el sentido y el orden de lo que finalmente se percibe.

La imagen que llega al ojo es incompleta, presenta mucho “ruido” y suele ser ambigua: distintas escenas pueden producir patrones retinianos similares. Pero aquí conviene tener algo claro: el sistema visual no está diseñado para darnos una representación fiel del mundo, sino para permitirnos actuar en él.

Esto no significa que el acto de ver comience únicamente cuando la señal llega al cerebro. Mucho de lo que creemos “ver” ya ha sido decidido antes de que esa información alcance la corteza. La retina es una red compleja de neuronas altamente especializadas. No solo recibe fotones y se hiperpolariza; fotorreceptores, células amacrinas, bipolares, ganglionares y horizontales procesan activamente la información entrante, dando énfasis a contrastes, tamaños, bordes y cambios.

La retina no transmite todo lo que recibe. Parte de la información se comprime, se filtra y se organiza jerárquicamente. Y esto es particularmente interesante: esta primera estación del procesamiento visual está optimizada para priorizar información relevante desde un punto de vista evolutivo. Bordes (figuras), movimiento (posibles peligros acercándose), cambios repentinos y contraste son características que facilitan una reacción rápida ante determinadas circunstancias.

Lo que llega al cerebro no son imágenes, sino señales que deben ser interpretadas. Lo que viaja por el nervio óptico y por las distintas vías visuales son patrones temporales de actividad eléctrica. Es el cerebro el que infiere información a partir de esas señales. Debe reconstruir el mundo a partir de información incompleta, formulando hipótesis continuas sobre lo que se percibe. Ver, en este sentido, es inferir.

Después de la retina y antes de llegar a la corteza visual existe otra estación clave que decide qué pasa y cómo pasa la información: el tálamo, específicamente el Cuerpo Geniculado Lateral. Allí no solo se releva la señal; también se modula. El tálamo influye en procesos relacionados con la atención visual, el estado de alerta y la organización de la información.

La información que llega al tálamo no proviene únicamente del ojo (procesamiento bottom-up), sino también del cerebro hacia el tálamo (procesamiento top-down). Es decir, lo que el cerebro espera, necesita o prioriza también modifica cómo se procesa la información visual.

Lo que ocurre en el cerebro aún no se conoce a plenitud. Sabemos que distintas características de la imagen —forma, color, movimiento— reciben un procesamiento más intenso en áreas específicas. No existe un lugar donde la imagen esté completa; la percepción emerge de la integración de múltiples análisis parciales. Hoy se considera que la información visual se organiza en redes y bloques que se activan más por intenciones y contextos que por características aisladas.

Pero ni siquiera vemos todo lo que llega al cerebro. Vemos solo lo que el cerebro selecciona. Esa selección ocurre mediante la atención visual, un mecanismo activo que amplifica o suprime información. Por eso podemos experimentar cambios perceptivos sin que exista ningún cambio en el estímulo físico, como sucede con las imágenes ambiguas.

La atención visual está estrechamente relacionada con la carga cognitiva, el estrés, la fatiga y el estado general del individuo. Así, lo que vemos y cómo lo vemos depende de esta capacidad. La atención actúa como un puente entre la visión y la cognición: decide qué vemos y de qué manera lo hacemos.

Además, la visión nunca trabaja aislada del cuerpo. El sistema emocional influye de forma directa en la percepción visual. Se modifica la atención y también aspectos aparentemente ópticos, como el diámetro pupilar, que se ha visto influido por el estado emocional. A través de la emoción y la memoria interpretamos estímulos como amenazas, neutros o relevantes. La percepción es una experiencia corporal y emocional: nuestra forma de interactuar con el mundo está modulada por cómo nos sentimos internamente.

Desde esta perspectiva, se vuelve comprensible que la visión, como experiencia, pueda fallar incluso cuando el ojo está sano. En clínica solemos asociar el “ver bien” con la agudeza visual, la refracción o la integridad ocular. Sin embargo, muchas personas leen letras, identifican objetos y superan las pruebas clínicas, pero describen una experiencia visual agotadora o inestable.

Aquí aparece una diferencia fundamental entre la capacidad visual (lo que el ojo puede resolver) y la experiencia visual (cómo se vive ese ver). La visión no es solo detectar detalles; es integrar y usar la información visual en el tiempo. El problema no siempre está en lo que entra al sistema, sino en cómo esa información se organiza e interpreta.

Incluso una imagen nítida en la retina puede resultar difícil de usar si la integración entre áreas no es suficiente, si la atención no se acopla al estímulo o si el sistema visual debe competir con otras demandas cognitivas. En estos casos, la visión deja de ser puramente sensorial y se vuelve cognitivo-perceptual. Pueden aparecer síntomas como visión borrosa fluctuante, dificultad para sostener la mirada o la lectura, sensación de sobreesfuerzo visual o hipersensibilidad a ciertos estímulos.

Mirar no es lo mismo que usar la visión. Mirar implica recibir estímulos; usar la visión implica integrarlos, darles sentido y actuar con ellos. Cuando ese uso se vuelve costoso, ineficiente o confuso, la persona siente que ve mal, aunque el ojo funcione correctamente.

Así, la visión puede entenderse como una construcción activa y adaptativa del mundo. No es una ventana transparente a la realidad, sino una construcción del cerebro. A partir de señales incompletas, ambiguas y cambiantes, el cerebro elabora un modelo interno del entorno que es lo suficientemente estable como para orientarnos, decidir y actuar. No busca ser fiel en términos físicos, sino útil en términos biológicos.

El sistema visual está orientado al futuro inmediato: anticipa trayectorias, predice cambios y completa información faltante. Gracias a esto nos desplazamos con fluidez por el mundo, aunque también implique que el sistema pueda equivocarse. Las ilusiones visuales no son fallas, sino efectos colaterales de un cerebro que predice demasiado bien la mayor parte del tiempo. Vemos lo que el cerebro espera ver, hasta que la realidad lo contradice.

Desde esta mirada, cada persona habita un mundo visual ligeramente distinto. Muchas de las cosas que damos por evidentes son el resultado de millones de decisiones neuronales que ocurren sin que lo notemos.

Ver no es simplemente abrir los ojos. Es el resultado de un diálogo constante entre la luz que llega del mundo y un cerebro que interpreta, anticipa y completa lo que falta. Entre fotones y neuronas no se forma una copia de la realidad, sino una versión funcional de ella: una que nos permite movernos, decidir y darle sentido a lo que nos rodea.

Cada color, cada forma y cada profundidad que creemos evidentes son, en realidad, el producto de millones de decisiones neuronales. Por eso, ver es una experiencia profundamente humana: cambia con el contexto, con la atención, con la emoción y con la historia de cada persona.

Entender cómo vemos no solo nos acerca a la ciencia de la visión, sino también a la forma en que pensamos, sentimos y habitamos el mundo. Porque, al final, lo que vemos no depende solo de la luz que entra por los ojos, sino del cerebro que la interpreta.